全3110文字

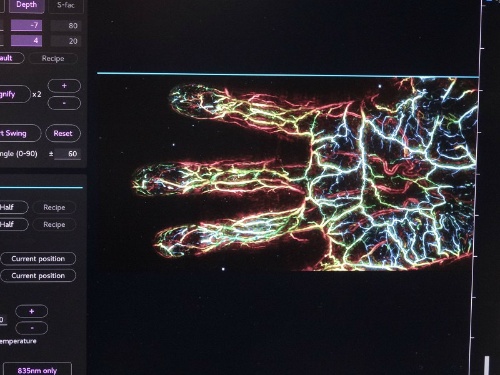

ウゥー。装置が低い稼働音を響かせる。半球形の部品が被験者の手のひらをなぞるように動き回り、それに伴ってディスプレー内の画面に白い線が浮かび上がっていく。この白い線は血管だ。造影剤(体内の組織の画像化を支援する薬剤)を利用せず、高解像度で血管を観察できているのだ(動画)。

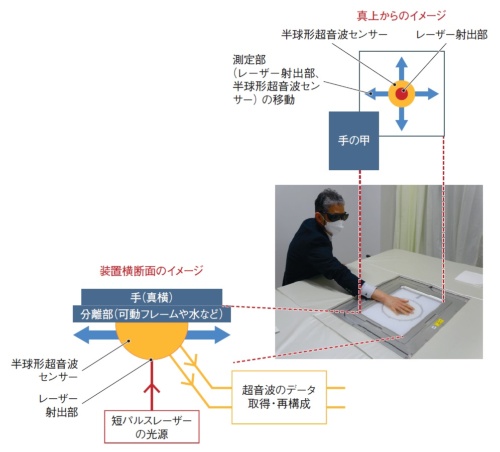

そんな体内の微小な血管までを精緻に画像化できる装置の利用が2022年から広がるかもしれない(図1、2)。「微小な血管などを画像化できる装置が生まれることで、これまで対応が難しかったリンパ浮腫などに対して新しいアプローチをかけられる。さらに微小な血管が伸びた先にあるがんの発見などを通して新市場の開拓も進むだろう」(Luxonus取締役CTOの八木隆行氏)。高画質で微小な血管を確認できるようになれば、医療現場で今までにないような治療法が出てくる可能性があるわけだ。今まで手間がかかっていた手術法の簡便化、手術後の評価などでの利用も見込める。

この「光超音波イメージング装置」の開発を進めるのがLuxonus(ルクソナス、川崎市)である。装置の仕組みを端的にいえば、対象物に「光」を当てて、発生した「音」を処理・画像化するというものだ。人体に短パルスレーザー光を照射し、赤血球などの吸収体が膨張・縮小する際に発生する超音波をセンシングして体内の血管などを画像化する。0.2mm以下の分解能で血管(細静脈)まで精緻に画像化できる。光超音波イメージングの基礎となる原理は、100年以上前から存在する。しかし、それを利用して高解像度の画像を生み出す技術は実用化されていなかった。Luxonusは今回、さまざまな工夫により、装置の製品化にまでこぎ着けた。

もともと光超音波イメージング技術は、キヤノンが開発してきた技術である。実際、開発の責任者である八木氏は、以前はキヤノンの総合R&D本部上席担当部長を務めており、内閣府の「革新的研究開発推進プログラム(ImPACT)」で光超音波イメージング技術の開発を進めていた。しかし従来技術と異なる画像化手法であるため、医療機関で利用・導入が広がるのか見通しがつかなかった。「新技術を利用した装置の潜在的な市場が見えず、キヤノンで開発を続けるのが難しくなった」(同氏)。そこで同氏は装置の利用を広げていくため、キヤノンを飛び出し19年4月からLuxonusで開発を続けることにした。

血管を画像化する手法として従来使われてきた造影剤を使った手法では、患者の負担があり、設備設置にコストがかかる問題があった。この手法では、造影剤を血液中に投与し、造影剤が流れている箇所と、それ以外の箇所でX線の吸収に差があることを利用して、体内の組織を画像化する。体内に造影剤を入れる必要があるために身体的な負担が大きく、アレルギー反応や合併症を引き起こすケースもあった。また医療機関にとっては、X線照射用スペースが求められる。光超音波イメージング装置は、造影剤もX線も利用しないため、患者と医療機関の双方から負担を取り除ける。

からの記事と詳細 ( 微小血管くっきりの光超音波装置、キヤノン飛び出し実用に挑む - ITpro )

https://ift.tt/3GixnY1

No comments:

Post a Comment